多隐而弗彰

这是晚明

书画鉴藏大家汪珂玉

在广泛搜罗天下书画

并将其辑录为《珊瑚网》的过程中

发出的由衷感叹

正是这样一句肺腑之言,让人不由的体味其中深意。在以男性为主导的画坛中,女画家从来处于边缘位置,发声弥稀。这种隐秘之态着实令人惋惜。其实,时至明清,擅长丹青绘事的女性已不在少数,形成女性绘画的独特面貌,更促使《玉台画史》这部女画家专史的出现。

▲ 明 仇珠《唐人诗意图》 台北故宫博物院藏

·· 女性画典:自我的觉醒 ··

清道光十一年(1831年)汤漱玉所编写的《玉台画史》,一改之前将女性附录于男性之后的画史写法,反将女性作为画史主体对待。尤为可贵的是,编纂并出版此书之人本身也是一位耽于翰墨、性爱六法的女性。这真称得上是女画家对于自我的认知与书写!

汤漱玉出生名门,待字闺中之时,她即已开始汇编《玉台画史》。至其嫁于著名藏书家汪远孙时,此书已初具规模。婚后,拥有藏书三千三百余种、六万五千余卷的振绮堂主人汪远孙对妻子的宏愿鼎力支持,二人共同校订并扩充《玉台画史》。只可惜神仙眷侣天亦妒,这样的生活只持续了不到一年,一贯体弱的汤漱玉便病逝了,最终定稿及出版由汪远孙接续完成。

囿于汇编前代著录的局限,《玉台画史》对每位女画家的记述都是颇为概括的。比如元代赵孟之妻管道升,《玉台画史》援引《图绘宝鉴》称其“能书,善画墨竹梅兰。”如此寥寥数语似乎未能充分展现其风格笔墨之特点,可也正因这些着墨不多的记载,反而凸显出题材的重要性。由此亦可体现,不同画题在不同身份女画家笔下的运用及其所反映出的独特趣味。

·· 宝相庄严:闺秀的选择 ··

邢慈静

“慈静,临邑人,太仆卿侗之妹。善画白描大士。”(《列朝诗集小传》)

仇珠

“仇氏《着色白衣大士像》,无论相好庄严,而璎珞上堆粉圆凸,宛然珠颗。《吴郡丹青闺秀志》称其绰有父风,信哉!”(《珊瑚网》)

刘媛

“吴道子画佛,昔人以为神授。今观刘嫒所画大士,岂亦所谓梦作飞仙,觉来落笔者耶?”(《初学集》之《题刘媛画大士册子》)

以上是《玉台画史》中对明代名媛画家的部分记载。从中不难见出,这些晚明闺秀们大多选择宗教题材进行图绘,其中尤以慈悲普度的观音大士为最多。其中,方维仪(1585年至1668年)作为富有收藏的大理少卿之女,自幼便浸淫在浓厚的热爱丹青图绘的家庭气氛中,并终其一生不断绘事,尤善画白描诸佛像。

▲ 明 方维仪《观音图》 北京故宫博物院藏

方维仪所绘白描观音大士像,被王士祯称为“妙品”,列闺秀绘画魁首。现藏于故宫博物院的《观音图》是方维仪71岁时所作。只见大士披衣盘坐,低眉颔首而笑。此图不设背景,以白描法绘成,仅以寥寥数笔勾勒观音之像。这种舍弃背景、不施色彩的画风,传承自宋代李公麟遗风。据说方维仪家藏有李公麟白描宗教人物画《过海揭钵图》,而她经过多年的临习,所画之白描观音“几突过龙眠”。

方维仪嫁与姚孙为妻,但年仅17岁便成为寡妇,之后终身未再嫁。丧夫之后,她又遭受接二连三的打击——姐夫张秉文在抵抗清兵入济南城之战中牺牲、姐姐方孟式投水自尽、弟媳吴令仪年少早夭、堂妹方维则16岁丧夫而后孀居终生……其实,方家一门多才女,除方维仪外,其姊方孟式、其妹方维则、弟媳吴令仪等皆博学多才、擅绘丹青。而且她们皆不约而同的选择图绘观音。这种选择其实并不难理解。鼎革之际的动乱环境带给方家姊妹不可言说的人生际遇,此时只有慈悲为怀的观音大士,最能平复失去至亲的痛苦,慰藉寒灯守夜的孤寂。

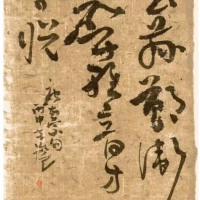

▲ 明 邢静慈《大士像》 台北故宫博物院藏

在擅长图绘观音的晚明闺秀中,邢慈静算得上个中翘楚。邢慈静乃明代书法家太仆邢侗之妹,活动于明万历崇祯年间,嫁与大同知府马拯为妻。后夫君不幸逝于贵州任职期间,邢慈静“断发毁面,一恸立绝”,由此虔心向佛,自称“信女人”。至亲的逝去,促使其不断图绘白衣观音。画史称“庄严妙丽,用笔如玉台腻发、春日游丝”。

·· 空谷幽兰:名妓的偏爱 ··

金陵名妓马守真(1548年至1604年)便是其中代表。据说马守真容貌并不出众,却以才情蜚声一时。王登称其“歌舞当年第一流,姓名赢得满青楼。”同时,其诗文造诣颇高,与文士来往甚密,之间多诗文唱和之作。另外,马守真还有着一般女子少有的豪侠之风,对钱财并不看重,“轻钱刀若土壤”,“时时挥金以赠少年”。

▲ 明 马守真《三友图》 北京故宫博物院藏

马守真以画兰最为闻名,其“湘兰”之号亦是由此得来。其笔下之兰,或水墨,或着色,或没骨,或双钩,一花数叶,飘逸舒展,清雅秀丽,弱态不胜。其旁搭配以筱竹瘦石,更显得气韵绝佳。正如其自题云:“幽兰生空谷,无人自含芳。欲寄同心去,悠悠江路长。”

图绘兰花是名妓画家与文人墨客交往的一种便捷方式。由于兰花形象相对简率,绘画用时较短。若心手相应,纵情涂抹二三枝,便可完成画作,以助一时之兴。当时文人如王登、梁辰鱼、杜大受等确实与马守真多有来往,并数次在其兰画上题跋。由此可见,名妓笔下的兰草,已经成为沟通雅俗的桥梁。

·· 才情女子:隐秘的桃源 ··

自明代开始延续至清代的女性绘画高潮,无疑是推动《玉台画史》这样一部女画家专史著作的产生的前提条件。无论从画史著录抑或流传书画皆不难见出,名媛与名妓这两大阶层,构成了晚明女画家群体的绝大部分。

▲ 明-吴伟《武陵春图》-北京故宫博物院藏

出身于官宦世家、书香门第的大家闺秀、名媛淑女,自幼便有读书受教的机会,得以接受艺术的熏陶,无论待字闺中还是嫁为人妇大多不必为生计发愁。同时碍于“男女授受不亲”的礼教思想,她们也绝少与家庭成员之外的男性文人研讨画艺。

与名媛画家刻意低调相反,晚明名妓画家往往是风口浪尖上的弄潮儿。得益于晚明城市经济的壮大、商品文化的发展以及官方政策的放松,青楼艺妓作为特殊群体经历了特殊的发展时期。明代开国之初即在南京城内外建有十六座官方妓院,称作“十六楼”。至明嘉靖年间,蓄妓之风已蔚为大观,“今时娼妓满布天下”。

名妓与名媛有着截然不同的生活方式。她们既没有像文、仇珠一般的家学渊源,也不必遵守如方维仪、邢慈静那般的道德准则。作为活跃于风月场所中的女性中最低贱者,名妓画家却不曾因身贱而遭到贬抑,反而因为才华而愈受文士名流所敬重。

▲ 明 柳如是《月堤烟柳》 北京故宫博物院藏

正如钱谦益之感叹柳如是:“此我高弟,亦良记室也。”又谓曰:“我亦非才如柳者不娶”。《珊瑚网》记载柳如是能诗善画,“所作水仙竹石,淡墨淋漓”,书法亦佳。《玉台画史》所载《月堤烟柳图》即为柳如是27岁游钱谦益私家园林之景乘兴而作之作。钱谦益以元配之妻的仪式迎娶柳氏,并为她取名“河东”。自此,柳如是成为钱谦益晚年学术、政务的主要协助者——“图史较雠,惟柳是问。”

这些才情动人的女子好比娇艳的桃花。文人们在如此春光明媚的桃花源中流连忘返。“江南第一才子”唐寅自喻为“桃花仙”,其《桃花庵歌》称“桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙。”“酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠。”而另一位画家吴伟则为自号“武陵春”的名妓齐慧贞图绘。白描画风显露出清幽气氛,疏梅、粗石案与笔墨文房则衬托出齐慧贞的才女气质。

在晚明的江南,悠游行旅、书画唱和,这些以往只限于男性文人参与的活动,早已加入女画家的身影。而那一个个玉骨画魂,又在二百年后于另一位女性文人汤漱玉笔下的《玉台画史》之中再次鲜活,形成了穿越时空的绝妙回响。