1960年,南京西善桥南朝墓葬出土了一幅大型砖刻壁画,该画分为两段,各长2.4米,高0.8米、距底0.5米,分别位于墓室两壁 。画面以银杏、梧桐、乔柳、松柏等树木为间隔依次绘画席地而坐的人物8名,旁有榜题。南壁自外而内为嵇康、阮籍、山涛、王戎四人,北壁为向秀、刘伶、阮咸、荣启期四人,除荣启期外余者正是竹林七贤人物,是现存最早和最完整的竹林七贤题材绘画。

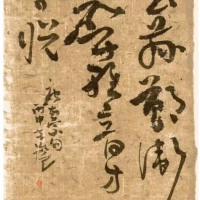

南北朝 竹林七贤画像砖拓片1 南京博物馆藏

此画共由200余块砖拼砌而成,其制作过程是先在整幅绢上画好蓝本,分段刻成木模,印在砖坯上,再在每块砖的背面刻就行次号码,待砖烧就后依次拼对而成的,故而能较真实的反映出当时的绘画风格。

上海博物馆所藏晚唐孙位《高逸图》的人物形象及构图形式与西善桥东晋墓砖刻《竹林七贤图》大致相同,两者的图像程式先后继承关系非常明确,因此,从砖刻《竹林七贤图》上的榜题,也可以推导出《高逸图》中所绘人物的身份。

《高逸图》与壁画中的王戎形象对比

《高逸图》右起第二位人物手持一杆长柄如意,正襟危坐,双目凝神,若有所思,与南京西善桥东晋墓砖刻《竹林七贤图》中用手玩弄如意(很清晰的痒痒挠)的王戎形象颇为相似。庚信《乐府·对酒歌》中有“山简接籬倒,王戎如意舞”的描述,其身份可确认为七贤中的王戎无疑。

七贤中的刘伶以好酒闻名,曾作《酒德颂》,公然称赞饮酒的好处。他嗜酒成瘾,常携酒乘车出外,“使人荷锸而随之”,说如果醉死便就地掩埋。《高逸图》中的第三个人物身前堆满酒具,手捧一盏,正扭转身子向童儿手中的唾壶垂唾,与砖刻《竹林七贤图》中手执耳杯,专注美酒的刘伶形象异曲同工,应该也是同一人物。

《高逸图》与壁画中的刘伶形象对比

清代发现的洛阳存古阁藏石刻《竹林七贤图》的图像,采取上文下图的构成样式,上部刻有“晋河内竹林七贤图并传”一文,现存山涛、向秀、阮籍、阮咸四人史传,其余三人散失。这个版本虽然年代较砖刻为晚,但可贵的是其中图像的镌刻顺序与行文记载顺序一致,其人物形象在动作细节、环境陈设、器物形制方面与《高逸图》更为近似。

对照《高逸图》和石刻本,可知两者右起第一位人物是七贤中的山涛。两者不但面容沉稳,体态丰腴,半露上身,抱膝而坐,做沉思之状的形象相类,身边酒器的陈设位置也都一致。

《高逸图》与洛阳存古阁石刻的山涛形象对比

《高逸图》中第四位士大夫形象与石刻本《竹林七贤图》左上角处的人物形象相同,面露微笑,手持麈尾,依靠花枕而坐,面前摆放着两盘仙桃蔬果,一位侍者双手恭敬地捧着放置酒杯的盏托,立于一旁,可以推断其人就是阮籍。

《高逸图》与洛阳存古阁石刻的阮籍形象对比

古画的存世,让我们看到了当时名士所穿的便服——衫子,衣无袖端,敞口宽大,非常随意方便。鲁迅先生《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中曾提及当时名士的风气喜服药、行散,穿的衣服都很宽大,飘然有世外之姿,正与画中的情景相符。《高逸图》中的人物都带着小冠,合于《晋书》中贵族阶级“晋末皆冠小而衣裳博大 ”的记载。

竹林七贤以好酒著称,因此酒器自然是画中必备的道具。砖刻画中山涛、阮籍、王戎身前都有一个带把的酒器,上面还浮着一只小鸭子。沈从文先生把这种酒器称为“凫头勺”,也有人根据1953年南京中华门外碧峰寺六朝墓中出土的同类带把陶瓢命名它为瓢樽。

南昌县博物馆藏六朝青瓷瓢樽

画中山涛正举杯将,手中的酒器,也正是汉魏以来常用的耳杯式样。

上海博物馆藏战国凤鸟纹耳杯

《高逸图》中所描绘的酒器,明显显示出唐代器具的风貌。如刘伶身前摆放着一套樽勺 ,是典型的唐代盛酒用具。

《高逸图》中樽勺

另一边摆放着的一个六曲三足盘和其上的酒杯也都能找到相应的实物参照。

《高逸图》中的六曲三足盘和其上的酒杯

唐房龄公主墓壁画仕女图中的盘子

其左侧阮籍的童子手中捧着杯盘一副,则与内蒙古巴林右旗洪格尔苏术哈鲁辽墓出土的银鎏金杯盘异曲同工。

《高逸图》童子手中的杯子

银鎏金杯盘 巴林右旗辽墓出土

凭几是席地坐者的前面或侧面倚靠的家具。一说源于上古时期的俎或者案之类的器具。

青铜俎或案

另一种说法则认为它可能源自车上配备的“轼”,即车前横扶手,又称为“挟轼”。《史记·孟尝君列传》曾记载“天下之游士凭轼结靷西入秦者,无不欲强秦而弱齐;冯轼结靷东入齐者,无不欲强齐而弱秦”。无论哪种说法,凭几的早期式样都是比较简单的直型几,其形式是两条腿支撑一根横木。

曾侯乙墓漆几

这种凭几流行的时间很长,从战国至唐代都有使用。《竹林七贤图》中的王戎和《高逸图》中的山涛,身后就都有一个凭几,只不过王戎所凭之几简直朴素,而山涛的凭几雕题绘花,显得极为精致和华丽。

隐囊的作用大致相当于今天的沙发靠垫。《高逸图》中有三个人的身后靠着隐囊,其花纹是典型的“唐代大团科式华锦纹样”,体现出非常强烈的时代特征。

《高逸图》中的隐囊