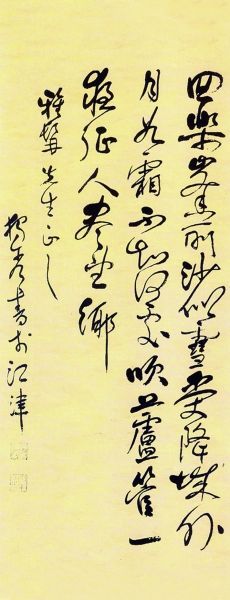

李益诗 陈独秀

在中国现代史上,陈独秀先生首先是作为一个政治人物留在人们记忆中的。他至今受到我们的关注,更多的是与他的文化人生有关。他是一位激情饱满的诗人,一位治学严谨的学者,一位个性突出的书法家。他在文字学、语言学方面,著述颇丰;同时力倡“美术革命”,直到今天也是美术界津津乐道的话题;在书法理论和实践上,也有着很深的造诣。

1916年,北京大学校长蔡元培聘请陈独秀担任北大文科学长,黄侃等人诘问蔡元培,陈独秀凭什么能当文科学长?蔡元培告诉他们,陈独秀精通训诂、音韵。陈独秀作为一个学者,他在文字语言上研究,成果最多,影响也最大。

1909年始,陈独秀着手研究东汉许慎《说文解字》,对古文字的字义渊源进行探求,发表了《说文引申义考》。后又撰写《字义类例》,则是这项工作的继续与深入。此书把字类分成假借、通用、引申、反训、增益、辨伪、异同、正俗、类似十类。1932年陈独秀被捕下狱,他的训诂、音韵之学,于狱中始得大造。胡适就曾经说,我真羡慕陈独秀,监狱里虽然生活艰苦,却有许多闲暇来著述,他若脱离苦厄就不能安心著作了。陈独秀在狱中所写的著作,除了《实庵自传》两章之外,还有《实庵字说》、《识字初阶》、《甲戌随笔》、《老子考略》、《中国古代语音有复声母说》、《古音阴阳入互用例表》、《连语类编》、《屈宋韵表及考释》、《晋吕静韵集目》、《荀子韵表及考释》、《广韵冬钟江中元古韵考》、《干支为字母说》等,这些著述,多方位地思考中国文字的起源和演变。其最有价值的文字学专著,则是《小学识字教本》一书。他认为,从文字的形式和发展,可以看到社会和国家的形式和发展。

陈独秀像许多文化人一样,并不自诩为书法家,他的书法不为一般人所知。说陈独秀是中国近现代历史上一个极具个性的杰出书法家,许多人会不以为然。但他的书法,在当时就受到了很高的赞赏,名重大江南北。只是后来因为众所周知的原因,不大被人们提起了。

1916年底,北京大学为改革校风,充实大学生文化生活,经蔡元培与陈独秀倡议,成立了“北京大学书法研究社”,请马叙伦、沈尹默、刘季平等人为书法导师,陈独秀本人也亲自参与其中。这在民国初年是一伟大的创举,是近现代书法史上的一个特别事件,在北京大学这样一个高等学府,有一群人把书法作为一门艺术来研究,这无疑成为书法艺术走进现代的一个重要标志。

陈独秀的书法有一定的家学渊源。他两岁时生父病卒,出嗣于四叔陈衍庶为子。陈衍庶字昔凡,号石门湖客、石耕老人,活动于清代同治、光绪年间。他在官宦之余雅好金石书画,是当地颇有名气的书画家。《怀宁县志》记,他特别崇尚邓石如、刘石庵、王石谷、沈石田,故自颜其居曰“四石师斋”。《历代画史汇传补编》、《虹庐画谈》等绘画史籍中对陈衍庶绘画有记载。陈独秀生长于这样的一个环境里,必然要受到一定的熏陶。

他有着坚实的学识,过人的才情,此外更有一份特殊的境遇。因此,在我们看来,他的字里便总是萦绕着一种孤独与苍凉。陈独秀有不少书法作品传世,大都是被捕期间和出狱之后写下的。陈独秀羁押狱中时,除了朋友学生,还有军政要员,还有知其善书而慕其名的好事者,备上礼品来狱中探望,请他留下墨宝,他都慷慨应允,奋笔挥毫,借此抒发心中块垒。那一挥而就的畅快,是其它方式难以达到的。他给一名侦缉队长写了“还我河山”和“先天下忧”两条横幅;给一位不知名的来人写下了一幅“彩笔昔曾干气象,白头吟望苦低垂”的对联。何应钦请他写字,他提笔写了“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”相赠,以明其志。他的学生陈中凡来探视,陈独秀以篆书录谢枋得《北行》诗“雪中松柏愈青青”,表达了自己的信念。出狱后,他拒绝了各种诱惑,蛰居江津,潜心学问,留下许多书稿和书信墨迹。

中国文化史上有一个现象,大凡文化人物在精神遭受挫折时,往往都会不约而同地亲近于书法而放弃政治,专心致志于书法艺术,以书法来排遣愁闷,疗治精神创伤。陈独秀被共产党开除,坐了国民党的牢狱,经历了政治上的跌宕起伏,他便埋头文字学研究和书法艺术。“珊珊媚骨吴兴体,书法由来见性真。不识恩仇识权位,古今如此读书人。”这是陈独秀1934年在南京老虎桥监狱中所写大型组诗《金粉泪》(五十六首七言绝句组成)的第三十六首。历经种种磨难,此时的陈独秀的心态,昭然呈现在人们面前。

在民国时期的众多学人中,陈独秀的书法是风帜独标的。从他的书法作品以及大量的信札手迹中,我们可以看到他驾驭笔墨的能力。他的书法,变幻莫测,精彩纷呈,显示了他的桀骜不驯的性格与卓尔不群的艺术天分,表现出极尽变化的艺术创造能力。

陈独秀在《实庵自传》中回忆:“至于写字,我喜欢临碑帖,大哥总劝我学馆阁体,我心里实在好笑,我已打定主意,只想考个举人了事,决不愿意再上进,习那种讨厌的馆阁字做什么!”从这句话我们看出,陈独秀有着强烈的不愿“上进”的反叛精神,因此,对馆阁体持明确的反对态度就不足为怪了。

读过现代书法史的人,都知道“陈独秀一句批评,沈尹默终成大家”的故事。1909年,陈独秀在刘季平家看到沈尹默书写的自作五言古诗。他觉得诗写得很好,字流利有余,深厚不足。其实在当时,沈尹默的诗和他的书法都已颇有成就了。第二天陈独秀来到沈尹默家,直接地说:“我叫陈仲甫,昨天在刘三家看到你写的诗,诗做得很好,字则其俗在骨。”沈尹默受了当头一棒的刺激,感到震惊。于是两人交谈起来。沈尹默说,因喜用长锋羊毫,不能提腕,所以写得有俗气;从小临摹碑帖,学的是馆阁体。又将所写诗文书法呈上,请陈独秀提意见。陈独秀看过后指出,可以在写帖的基础上再写写碑。沈尹默从此发愤钻研书法,苦参碑帖,从《张猛龙碑》、《郑文公碑》等北魏书体上吸收营养,最终成为一代书法大家。此后一段时间里,陈独秀和沈尹默等人常诗书往来。这段交往,在陈独秀和沈尹默的书信、文章中,分别都有记载。晚年陈独秀曾经给台静农写信,又谈及沈尹默的书法:“尹默字素来功力甚深,非眼面朋友所可及,然其字外无字,视三十年前无大异也。存世二王字,献之数种近真,羲之字多米南宫临本,神韵犹在欧褚所临兰亭之下,那刻意学之,字品终在唐贤以下也,尊见以为何?”从这段文字中,我们看出陈独秀对中国书法史有相当的研究功底,同时可以看出他在书法上的见解。

陈独秀批评沈尹默的字“其俗在骨”,实际上也透露了他在书法上的美学主张。以“帖学”一系为宗的书风,一直是书法的正统,是“主流”,但同时“帖学”书风追求优雅自如,娴熟清醇,也容易滑向“媚俗”。所以要参以沉雄厚重的北碑,来改变笔法柔弱现象。我们看到,陈独秀的书法则是碑帖结合,各体兼备,写得汪洋闳肆、大气磅礴。我们今天所见的陈氏翰墨中,以书札、诗稿为多,大多为率性而作,纵横捭阖,豪迈倔强的个性,跃然纸上。

陈独秀的书法是其以人格作为灵魂的,行笔随意而冲淡放达,心已不拘于物,归于自然而然,达到了艺术的最高境界。同样的,以他的书法来反观他的人生,我们又能体味到陈独秀为人的胸襟,他的耿介、倔强的秉性,由他的书法呈现在我们的眼前,那种不为成法所羁的率意,非胸怀博大而坦白者,则难能有此境界。